奔驰中国市场“失速”, 销量双季度全球领跌

- 2025-07-10 06:05:45

- 346

外资豪华品牌在中国市场的日子不好过,奔驰尤为突出。

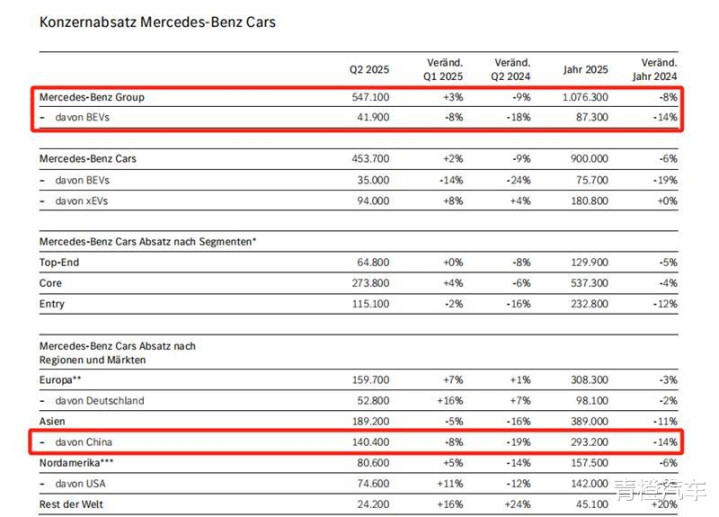

7月7日,梅赛德斯-奔驰集团(下文简称“奔驰”)发布第二季度销量数据。数据显示,今年Q2奔驰全球销量为54.71万辆,同比减少9%;截至今年上半年奔驰在全球范围内累计销售107.63万辆,累计同比减少8%。

至于销量下滑原因,奔驰在报告中强调“除了关税因素,部分车款进入新旧交替阶段也影响批发交车数量。”

正如奔驰所言,全球销量下滑确实与关税波动、市场环境动荡等外部因素存在关联,这些不确定性给品牌的全球销售网络带来了显著挑战。但深入剖析不难发现,相较于外部环境的客观影响,品牌自身存在的深层问题,才是导致当前困境的核心症结。

尤其是在中国市场的表现,更加凸显这一症结。数据显示,今年上半年奔驰在华累计销售29.32万辆,累计同比减少14%。其中,第二季度销售14.04万辆,同比降幅进一步扩大至19%。

从数据表现来看,中国市场无疑是奔驰今年第二季度及上半年销量下滑的“重灾区”——作为其全球单一市场中降幅最大的存在,这两段时期的销售颓势已清晰地显现出中国市场对品牌整体销量的显著拖累。

这一态势背后是多重因素交织的结果。一方面,本土新能源品牌的强势崛起持续挤压豪华车市场份额,比亚迪、蔚来、理想等品牌在智能电动化领域的快速突破,以更贴合中国消费者需求的产品设计与智能化体验,分流了部分原本倾向于传统豪华品牌的用户。

以近期刚上市的尊界S800为例。“上市仅24小时大定破1600辆,72小时2600辆,首周3600辆,首月超6500辆”,这是华为常务董事长余承东目前所公开的尊界S800销量成绩;而最新一周的周销量已接近千辆。这样的销售曲线清晰表明,原本瞄准奔驰迈巴赫的高端客户群体正明显向尊界S800倾斜。

另一方面,中国消费者购车偏好正加速向新能源车型倾斜,而奔驰在电动化转型进程中虽不断发力,但部分新能源车型在续航里程、智能座舱交互等核心指标上与本土竞品仍存在差距,未能及时跟上市场节奏。

如近期奔驰车机导航系统的大面积崩溃事件,无疑为其智能化能力敲响了警钟。据统计,当时受影响的车型覆盖C级、E级、S级及EQ系列等全系搭载MBUX2.0/3.0系统的车型。这一规模性故障的集中爆发,直观暴露出品牌在智能座舱底层技术稳定性与应急响应机制上的明显短板,也让消费者对其智能化实力的信任度打了折扣。

目前,奔驰在新能源上的布局有EQE、EQE SUV等。虽然这些车型在豪华感和配置方面无可诟病,但其新能源产品力明显竞争不足,以致其月销一直维持在三位数,与品牌在燃油车时代的市场地位形成鲜明反差。

市场销量的持续下滑,已直接传导至奔驰的财务表现层面。数据显示,奔驰第一季度实现营收332.24亿欧元,上年同期为358.73亿欧元,同比下滑7%;净利润为17.31亿欧元,去年同期为30.25亿欧元,同比下滑43%;利润率为7.3%,低于去年的9%。

三组核心财务指标的同步承压,清晰勾勒出销量颓势对品牌经营基本面的冲击。基于此,奔驰在华开始“勒紧裤腰带”,如裁员、削减经销商数量。

据了解,今年3月开始奔驰启动裁员,裁员比例约为15%,当时裁员主要涉及销售和汽车金融两个体系,今年晚些时候还会对其他职能部门进行类似裁员。

彼时,奔驰中国方面回应称“面对充满挑战的市场环境及汽车行业的转型机遇,公司一直在积极进行业务调整,不断提升运营效率和市场竞争力。业务的整合、削减将不可避免地涉及到部分员工的工作安排。”

上面的回应同时为其削减经销商数量做了铺垫。今年5月中旬,有消息称奔驰正计划调整其在中国的经销商规模,目标削减超过100家门店,大部分将在2025年底前完成。这一举措旨在解决经销商间的价格倾轧问题,并降低运营成本。

实际上,在中国市场承压的并非仅有奔驰,其他外资豪华品牌同样面临“日子收紧”的挑战。迫于电动化转型进度滞后于市场节奏,叠加销量持续承压的双重压力,这些品牌要么进行人员优化、要么精简经销商数量“断臂求生”。

当然,这些只能起到“扬汤止沸”的作用,若想在如日中天的中国新能源市场“挽尊”,外资豪华车品牌唯有放下“传统豪强”的执念,重构新汽车时代竞争力。